Rallye - Toulouse 23/09

Lundi 23 septembre 2024

Météo magnifique de Casa à Agadir

Après deux premières escales soulignées par une météo capricieuse et un vent de face, notre étape du jour a permis au participants d'en prendre plein les yeux en longeant la côte marocaine qui offre de fabuleux contrastes de couleurs. L'aventure est là !

Chers amis du Rallye Toulouse St Louis,

Voici notre quatrième rendez-vous sur la route des pionniers. Si vous aimez notre newsletter, n’hésitez pas à la partager ou à nous indiquer l’adresse de ceux de vos amis ou parents qui pourraient être intéressés.

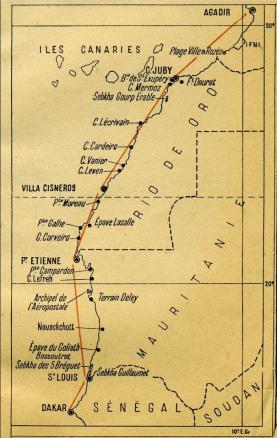

En rejoignant Agadir, c’est la porte du grand sud qui s’ouvre aux participants. Le plus grand désert du monde qu’il faudra longer sur 2000 kilomètres jusqu’au fleuve Sénégal.

Demain, étape mythique direction Tarfaya - Cap Juby.

Bonne lecture.

Le cap d'Igarsouss, entre Essaouira et Agadir

Team numéro 4 : Michel et Didier

C’est frais et dispos que l’équipage du Cessna 182 FHHEE a quitté l’aérodrome de Casablanca pour une mission éclair: rejoindre Agadir en milieu d’après-midi.

Après un briefing rapide de l’équipe d’organisation, nous décollons pour 1 heure de vol dans les terres arides, avant de rejoindre le trait côtier. Là, plages désertes et falaises se succèdent, dans un paysage peu habité mais assez hospitalier.

La météo est excellente, le vent faible. Nous survolons l’aérodrome d’Essaouira pour une épreuve de visualisation de balises au sol (c’est la partie ludique de notre rallye) avant de nous diriger vers la ville d’Agadir. Nous évitons de confondre le grand aérodrome militaire avec notre destination, scrutons le sol, et après quelques hésitations, nous parvenons en vue de notre objectif.

Kiss landing sur la piste 27, et après 2 heures et demi de vol, Michel déguste le thé à la menthe en compagnie des autorités de l’aérodrome.

Encore merci à l'Aéro-club Royal d'Agadir pour leur accueil :

Le thé à la menthe partagé à l'Aéro-club Royal d'Agadir

Michel (gauche) et Didier (droite)

Survol d'Essaouira, la ville sera une de nos escales au retour !

L'été n'est pas fini ici

Le cap d'Igarsouss sous un autre angle

Le cap d'Igarsouss sous un autre angle

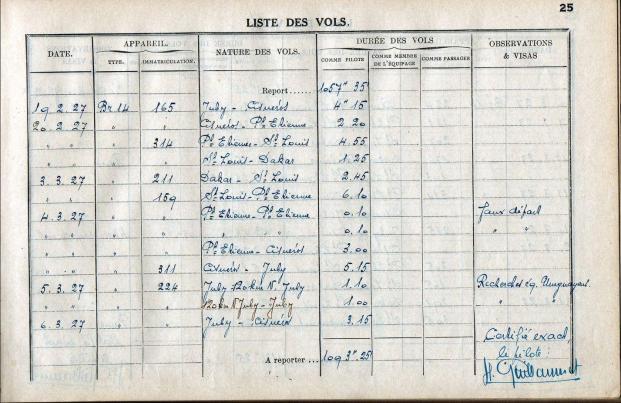

L'anecdote historique de Jean-Claude Nivet

Bonsoir,

nous voici à Agadir et demain, le grand soir, à Tarfaya Cap-Juby. En souvenir de nos Anciens, demain nous survolerons le trait de côte entre Agadir, la porte du grand Sud et Tarfaya. Je vous propose de découvrir quelques "petites histoires" d'une "grande Ligne". Peut-être, sans doute, y penserez-vous lors de notre étape de demain. Au plaisir du vol vous y ajouterez le plaisir de l'Histoire pour amplifier toutes vos émotions. Tous nos remerciements vont à la Revue Icare pour les témoignages, notamment celui du général Taddeo Larre-Borgès.

Ce sont aussi les débuts de Saint Exupéry sur la ligne des sables, en tant que pilote basé à Dakar. Lisez avec soin ce témoignage et relisez "Terre des Hommes", pensées à Riguelle et Guillaumet et, avant de commencer notre propos, je vous suggère ces quelques lignes de "Vent de sable" de Joseph Kessel :

« Ainsi tous ces hommes, dont l’aîné avait trente ans, non seulement faisaient le même métier, mais montaient les mêmes avions, survolaient les mêmes contrées, s’étaient croisées dans le ciel torride, s’étaient secourus. Il suffisait que l’un d’eux citât un cap, un oued, une plage, pour que tous les autres eussent devant les yeux tout un sauvage décor.

Chacun d’eux connaissaient les hauts faits de ses compagnons et les dangers qu’ils avaient courus. Ils les racontaient, l’un à propos de l’autre, avec ce magnifique souci de ne pas absorber à son profit une part du mérite de son camarade.

Ainsi j’ai appris qu’Antoine avait, sous les balles, porté aide au commandant Larre Borgès. Que Guillaumet l’avait assisté dans cette tâche et qu’en outre il avait fait la reconnaissance aérienne du Sahara, par où l’Aéropostale voulait faire passer une nouvelle ligne. Que Dumesnil avait sauvé son coéquipier.

Quant à Ducaud, il avait eu deux naufrages en hydravion. Son pilote tué, il avait flotté douze heures sur la Méditerranée, accroché à une bouée.

Pourchasse seul, âgé de vingt-deux ans et arrivé récemment à la ligne, n’avait pas d’histoire. Mais il suffisait de voir ses yeux hardis de gars breton et l’estime avec laquelle les anciens parlaient à ce « bleu » pour comprendre qu’il était digne d’eux. »

LES URUGUAYENS

Le 2 mars 1927, quatre aviateurs uruguayens : le commandant Taddeo Larre-Borges, le capitaine Ibarra, second pilote, le capitaine Glauco Larre-Borges, radiotélégraphiste et Rigoli, mécanicien, qui tentent un ambitieux tour du monde aérien, quittent Casablanca sur un hydravion bimoteur DornierWal, en direction de l’archipel des Canaries, afin d’accomplir la première traversée aérienne de l’Atlantique-Sud. Victimes d’une panne d’un des moteurs, ils amerrissent et gagnent l’embouchure de l’oued Draa. Ils sont aussitôt capturés par les Maures.

Le 5 mars, Jean Mermoz et Éloi Ville repèrent l’épave de l'hydravion « l’Uruguay », à 100 km au nord du Cap-Juby, vide ; ils signalent leur situation. Le commandant de la base négocie avec les Maures une rançon de 5 000 pesetas.

Henri Guillaumet et René Riguelle sont chargés de récupérer les Uruguayens, mais l’échange tourne mal et ils regagnent leur Breguet XIV sous les sifflements des balles. Après cet échec, c’est Marcel Reine et Léon Antoine, accompagnés d’un Maure, qui, deux jours plus tard, récupèrent les prisonniers, déguenillés et à bout de force.

En voici quelque détails contés par Jean Mermoz à sa mère :

12 mars 1927

Ma petite maman chérie,

Décidément, je ne sais où trouver le temps de t'écrire. Depuis quinze jours, ce ne sont que recherches d'hydravion uruguayen. Nous avons eu la joie avec mon camarade Ville de le retrouver les premiers. Les quatre Uruguayens ont été prisonniers des Maures. Je ne fais que la navette de Juby à Casa pour emmener des reporters et des journalistes. C'est une chic affaire pour Latécoère au moment de l'ouverture prochaine de la ligne d'Amérique ; aussi est-il obligé de nous faire de la réclame. Recherché par les Espagnols, les Anglais, une quantité de bateaux et d'avions espagnols il a été retrouvé par des pilotes de Latécoère et hier, les Uruguayens ont été ramenés par deux camarades de Juby, revendus par les Maures.

Je pars à Juby de nouveau aujourd'hui, avec deux journalistes espagnols. J'aurais voulu t'écrire longuement et il me faut encore retarder l'échéance. Mais je ne veux pas repartir avant que tu aies au moins de mes nouvelles.

Nous sommes faits, avec Ville, officiers de Wisham Alaouite sur ordre du Sultan, et Latécoère veut, paraît-il, nous faire une proposition spéciale.

T'écrirai cette fois longuement aussitôt revenu.

Ma petite maman chérie, je t'embrasse de toute mon âme comme je t'aime fort... bien fort.

Mermoz

26 mars 1927

Maman chérie,

Je suis étonné ne pas avoir de tes nouvelles. Je t'ai écrit au moment de repartir à Juby, puis il y a huit jours, en revenant. Avant de repartir, je veux te dire toute mon inquiétude de ne rien savoir de toi. Peut-être nos lettres se croiseront-elles ? Mais je n'aurai pas le bonheur de te lire avant huit jours, maintenant....

... Tu as dû lire sur le Matin le récit de l'aventure des Uruguayens. Ne manque pas de me garder l'article, car je ne l'ai même pas vu. Cette aventure, trop normale pour nous qui l'avons vécue et qui affrontons les dangers fréquents de cette région, est devenue une sorte de légende... On exagère les faits d'une façon extraordinaire. C'est lamentable, parce que les faits dans leur simplicité n'étaient pas trop laids, mais le tapage ne fait que les amoindrir. Tous nous avons fait ce que nous avons fait maintes fois : ramasser un camarade qui est tombé en panne dans le bled. Dieu me savonne, quelle histoire ! Et comme tout le monde, journaliste et public, s'en fiche quand ce n'est qu'un malheureux pilote de ligne. ...

... Mais tu sais, je ne remonterai que pour quelques jours, allant chercher un convoyage à Toulouse pour le mener à Dakar. J'irai donc à Lille pendant mon séjour à Toulouse, donc très court, et je demanderai un grand congé pour le 1er juillet, avant de partir en Amérique probablement.

Le directeur est des plus chics pour moi. Tout ce que je demande est accordé d'avance. On fait tout pour me retenir, naturellement. Bref, la vie est belle et la fête continue !

Mermoz

CE QUE JE DOIS A MERMOZ

GÉNÉRAL LARRE BORGES - TÉMOIGNAGE

Le général Larré Borgès est l’une des figures les plus marquantes de l’aviation uruguayenne. Pilote, il fut victime en mars 1927, au cours d’un raid, d’une panne de moteur sur son hydravion Dornier. Le commandant Larré Borgès fut obligé d’amerrir par mer forte, dans des conditions désastreuses, à proximité d’une côte bordée de falaises à l’embouchure de l’oued Udi Uma Fatma à 120 km au nord-ouest de Cap Juby. Les pilotes Mermoz et Ville partirent à sa recherche, reconnaissant les débris de l’hydravion presque immédiatement. Mermoz réussit peu après à repérer la caravane dans laquelle le commandant Larré Borgès et son équipage étaient retenus prisonniers. Découverts grâce à Mermoz, les aviateurs uruguayens furent relâchés quelques jours plus tard contre rançon et rapatriés à Cap Juby par les pilotes Antoine et Reine. L’affaire fit grand bruit à l’époque et, plus de quarante années après cet épisode mouvementé de sa carrière, le général Larré Borgès nous adresse l’article qui suit :

" J’ai connu Mermoz à l’école d’aviation d’Istres en 1923. En ce temps-là, Mermoz était conscrit et faisait sa première école de pilotage. Je me le rappelle parfaitement bien. C’était un grand garçon mince, un peu bohème, qui jouissait déjà parmi les autres élèves pilotes d’une réputation d’excellent élève.

[...] J’eus une nouvelle occasion de rencontrer Mermoz, alors que j’étais affecté au 11e Régiment d’aviation de bombardement de jour commandé par le colonel Vuillemin, au cours d’une visite à Thionville où il était sergent. Comme il était le seul Français que je connaissais, nous nous sommes salués avec courtoisie et amitié. "

JE PRÉPARE UN RAID

Plusieurs années après, je revis Mermoz dans des circonstances plus mouvementées. Je préparais un raid sur hydravion, avec un équipage uruguayen, de Marina de Pisa jusqu’en Uruguay. Avant le vrai départ, j’avais fait un vol d’entraînement de Toulouse à Casablanca et Mermoz avait été l’un de mes « cicerones ».

Il avait notamment attiré mon attention sur un phénomène que j’ignorais jusqu’alors, dans les régions que nous allions survoler entre Casa et Dakar : les belles, mais dangereuses « nuées roses », des nuages qui apparaissaient dans le ciel aussi bien à l'aube qu’au crépuscule et en plein midi, et qui prenaient parfois des tons dorés du plus bel effet. Il fallait les éviter à tout prix : formés de sable très fin que le vent du désert élevait à haute altitude, ils étaient très dangereux pour les carburateurs et les poumons des aviateurs.

LE DÉBUT D’UN DRAME

Donc, nous avions pris le grand départ et nous nous trouvions entre le Rio de Oro et les îles Canaries, lorsque une rupture du conduit d’huile de notre appareil Dornier Wal à deux moteurs français Farman de 500 chevaux nous obligea à nous poser. Mais une forte tempête rendait très difficile un amerrissage, d’autant plus que nous nous trouvions à un endroit de la côte Atlantique où les rochers étaient à pic sur la mer. L'équipage était composé du capitaine José Luis Ibarra (navigateur), du capitaine Clauco Larré Borgès, mon frère (radio), du mécanicien José Rigoli. Le capitaine Ibarra avait marqué peu auparavant sur la carte l'embouchure d'une rivière à sec qui se trouvait à environ 30 milles en arrière. Nous nous dirigeâmes vers cette embouchure pour essayer de poser notre appareil à l’unique endroit accessible. Nous arrivâmes au-dessus de cette petite plage. La barre de fortes vagues qui se trouvait en cet endroit de la côte ne nous permettait pas de nous approcher davantage, malgré toute la puissance du seul moteur qui nous restait (l’autre étant arrêté faute d’huile). Une vague immense arracha les ailes de l’appareil qui coula et nous pûmes nous sauver à la nage.

NOUS SOMMES PRISONNIERS

Nous arrivâmes à la côte et, au bout de quelques heures, alors que nous nous disposions à effectuer une reconnaissance du terrain, nous fûmes faits prisonniers par des gens de la « cabila » de H. de Ben Barka, qui nous entraînèrent vers l’intérieur du désert du Sahara : quatre jours et près de trois nuits de marche, presque sans manger ni boire pendant au moins deux jours consécutifs; les bédouins savent que la soif est la meilleure des prisons dans le désert. On est obligé de les suivre dans l’espoir d’obtenir quelques gouttes d'eau, que parfois nous recueillions aux points où ils faisaient boire leurs chameaux.

Durant cinq jours consécutifs personne ne sut rien de nous. Nous fûmes emmenés à 200 km, à la limite de la Mauritanie française et du territoire espagnol, mais sans quitter le territoire français. Durant ces cinq jours de notre disparition, on fit sur notre sort les hypothèses les plus pessimistes. Le deuxième jour, en effet, un avion Latécoère, qui faisait la ligne Toulouse- Dakar, était descendu au cours de l’une des explorations que firent avions et bateaux français envoyés à notre recherche. Près de l'embouchure de la rivière à sec (rio Fatma), l’équipage avait vu, amenée par la marée sur la petite plage, la coque renversée de l’appareil. Mais aucune trace de nous malgré les nombreuses recherches.

COMPLÈTEMENT ISOLÉS AVEC LES MAURES

Pendant que l’on nous recherchait en vain, nous étions emmenés vers la tribu, et quand les bédouins entendaient un bruit de moteur d’avion, ils nous faisaient allonger sur le sol, s’allongeaient eux-mêmes ainsi que leurs bêtes et cachaient le tout au moyen de couvertures afin que les aviateurs ne puissent nous voir. Nous essayions de marcher en file indienne pour laisser quelques traces dans le sable du désert mais le vent les effaçait.

Nous étions donc complètement isolés et gardés par les bédouins dans la tribu. Nous connaissions le danger que nous courions car nous avions appris qu’un aviateur, fait prisonnier par ces gens, blessé, avait été attaché à son avion et brûlé avec celui-ci. Nous étions également menacés du danger d’être tués au cours de batailles qui avaient lieu parfois entre les arabes pour s'approprier les prisonniers dont ils espéraient tirer rançon.

Nous savions que l’on nous recherchait parce que, durant les deux premiers jours qui suivirent notre disparition, nous avions observé que des avions étaient passés plus souvent en cet endroit qu’à l’accoutumée. Le septième jour, après que nous fûmes identifiés par le chef de la tribu arabe, celui-ci envoya un émissaire au fort de Cap Juby, faisant savoir qu’il nous tenait en son pouvoir, donnant les noms de chacun de nous, qu’il nous avait fait écrire sur un morceau de papier, et offrant de nous libérer contre de l’argent; après plusieurs jours de pourparlers, on arriva enfin à un accord ! Nous devions être remis aux sauveteurs à un endroit où pourrait se poser un avion de la ligne Latécoère que celle-ci désignerait. Là se trouveraient Mermoz, Reine et Saint-Exupéry, qui était le chef de base. C’était un lac salé à sec où les pilotes pourraient poser leur Breguet 14, le grand avion français, seigneur de toute l’ouverture de la ligne Amérique du Sud. En ce lieu, distant approximativement de 10 km de la tribu, devaient se trouver seulement deux d’entre nous à chaque fois, et nous devions nous faire reconnaître afin que le pilote puisse atterrir sans la présence d’aucune autre personne.

NOUS SOMMES LIBÉRÉS CONTRE RANÇON

Deux jours avant notre libération, avec beaucoup d’audace, deux avions en reconnaissance s’approchèrent et passèrent presque au ras des « jaïmes » (les tentes en poil de chameau des bédouins) mais on ne put nous identifier car nous étions à l’intérieur des tentes. Les Maures tirèrent contre l’avion. Je sortis immédiatement de la tente pour leur dire que les avions n’apportaient pas de bombes, mais deux fusils me mirent en joue et je dus rentrer. Les avions s’en allèrent et, plus tard, quand nous demandâmes aux aviateurs s’ils avaient entendu les coups de feu, ils nous répondirent qu’ils les avaient entendus et avaient même vu les éclairs des détonations, mais ne leur avaient pas accordé d’importance. Le jour suivant, un interprète fut envoyé par les sauveteurs et nous fûmes recueillis au lieu et dans les formes convenus. Nous arrivâmes à Cap Juby sains et saufs. Le lendemain on annonça que Mermoz, après nous avoir libérés, était parti pour Casablanca, qu’un autre pilote le relevait (Saint-Exupéry) et qu’il reviendrait le jour suivant. Les courriers venus du sud (de Dakar) et ceux qui venaient du nord (de Casablanca) se rejoignirent sur l’aéroplace de Cap Juby pour fêter notre libération.

NOUS FÊTONS NOTRE LIBÉRATION, SAINT-EX VA CHERCHER DE LA GLACE AU CIEL

Nous fûmes hébergés au fort espagnol de Cap Juby sur le territoire espagnol du Rio de Oro. Mermoz devait apporter de Casablanca tout ce qu’il fallait pour un bon repas, dont nous avions tant besoin. Nous étions donc neuf : quatre aviateurs uruguayens et cinq français parmi lesquels Mermoz qui, devant voler vers le sud, partagea notre repas, mais sans boire d’alcool. Les mécaniciens préparaient l’avion de Saint-Ex qui, comme cela se produisait souvent sur les appareils de l’époque, avait un ennui mécanique. Lorsque le mécanicien vint annoncer que l’avion était prêt, Saint-Ex lui proposa de trinquer. Il goûta le vin et, le trouvant tiède, le rejeta. Nous n’avions rien pour rafraîchir la boisson et l’eau potable était très rare car on l’apportait des îles Canaries. Alors le mécanicien proposa :

— Si nous demandions au bon Dieu de nous envoyer un morceau de glace ?

— Comment cela ?

— Attendez, vous allez voir. Il prit un bidon d’essence de 20 litres, le nettoya avec un soufflet, mit dedans l’eau dont il disposait, l’enveloppa de chiffons humides et l’attacha dans le fuselage de l’avion. Il demanda à Saint-Ex de monter à 4 000 m et, au bout de quarante minutes, quand il descendit, nous étions en possession d’un magnifique bloc de glace.

Légende de la photo jointe : L’équipage uruguayen vient d’être libéré. On reconnaît à l’extrême gauche Marcel Reine. Au milieu, avec des bottes, le colonel de Laspenas commandant du fort espagnol de Cap Juby, le commandant Larré Borgès est à la gauche du colonel espagnol avec son casque colonial à la main. De part et d’autre des deux hommes : l’équipage de l’hydravion uruguayen. Sur la droite avec un serre-tête, la cigarette aux lèvres : le pilote Antoine.

Ajouter un commentaire